蛇も蚊もは、約三〇〇年前に悪疫が流行したとき、萱で作った蛇体に悪霊を封じ込めて海に流したことに始まると伝えられています。

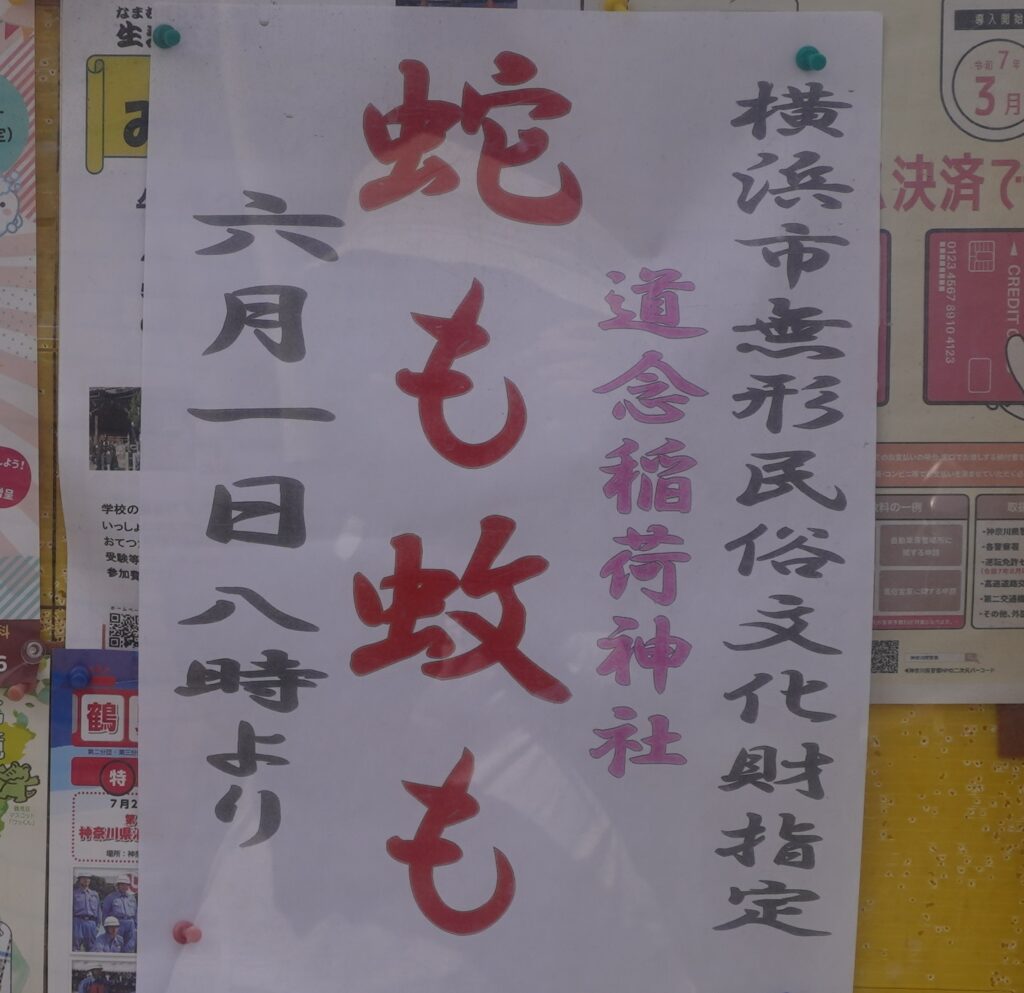

この行事は、端午の節句の行事とされ、明治の半ば頃から太陽暦の六月六日になり、近年は六月の第一日曜日に行われるようになっています。

萱で作った長大な蛇体を若者・子供がかついて 「蛇も蚊も出たけ、日和の雨け、出たけ、出たけ」と大声に唱えながら町内をかついて回ります

もとは、本宮と原で一体づつ作り、本宮のものが雄蛇、原のものか雌蛇だといって、境界で絡み合いをさせた後、夕刻には海に流していましたが、現在は、両社別々の行事となっています。

昨年に続き、潮田神社例大祭と別日です。蛇も蚊も、潮田例大祭どちらも楽しめます。

原地区 神明社 生麦蛇も蚊も保存会

早朝から神明社境内で二体を製作する。

昼過ぎに出発する。本宮地区よりやや内陸に位置する原地区は集合住宅など比較的新しい世帯も多く、そうした家でも悪疫払いを行う。夕方には神明社で絡み合いを行い、翌日に焚き上げられる

本宮地区 道念稲荷神社 本宮蛇も蚊も保存会

祭日の一週間前の日曜日、朝から道念稲荷神社境内で三体を製作する

朝8時頃に町内の人々が大蛇を担いで道念稲荷神社を出発し、「蛇も蚊も出たけい、日和の雨けい」の掛け声とともに町内を練り歩き、家々の門口に大蛇の頭を差し入れて悪疫を追い払う。

地区内を巡った三体は生麦小学校の校庭に集結する。 囃子が囃される中、三体の蛇は校庭の中央に頭を向けて放射状に位置し、太鼓の合図で三体のが三回絡み合い、蛇には盛んにホースで水がかけられる。 校庭を出た三体の蛇は揃って原地区との境に行き神事を執り行った後、囃子の車、手踊り、高張提灯、神主、保存会役員と続いて掛け声をかけながら 「蛇も蚊も」と かかれた横断幕の架かった道を稲荷社に帰る

稲荷社に着いた蛇は境内で焼かれる。

流れ

道念稲荷神社を出発→地区内を練り歩く→生麦小学校に集結 三体が絡み合う → 原地区との境に行き神事→道念稲荷神社に戻る

蛇も蚊も饅頭

もうすぐ蛇も蚊もということもあり、売切れの場合もあります。

抹茶饅頭、中は粒あんの「蛇も蚊も祭りまんじゅう」

コメント