江ヶ崎にある「史季の郷」で開催中の矢向・江ヶ崎・尻手と太平洋戦争展を見に行ってきました。

2025年8月は「終戦から80年」の節目にあたり、テレビ各局でも戦争ドキュメンタリーや映画、ドラマの放送が相次いでいます。そうした流れの中、江ヶ崎町にある「史季の郷」も創立9周年を迎え、この地域の戦時中の歴史を伝える「戦争展」を9月いっぱい開催しています。

理事を務める間口健一さんによると、戦争体験を直接語れる方が年々少なくなり、戦後生まれの自分に話が回ってくるようになったそうです。

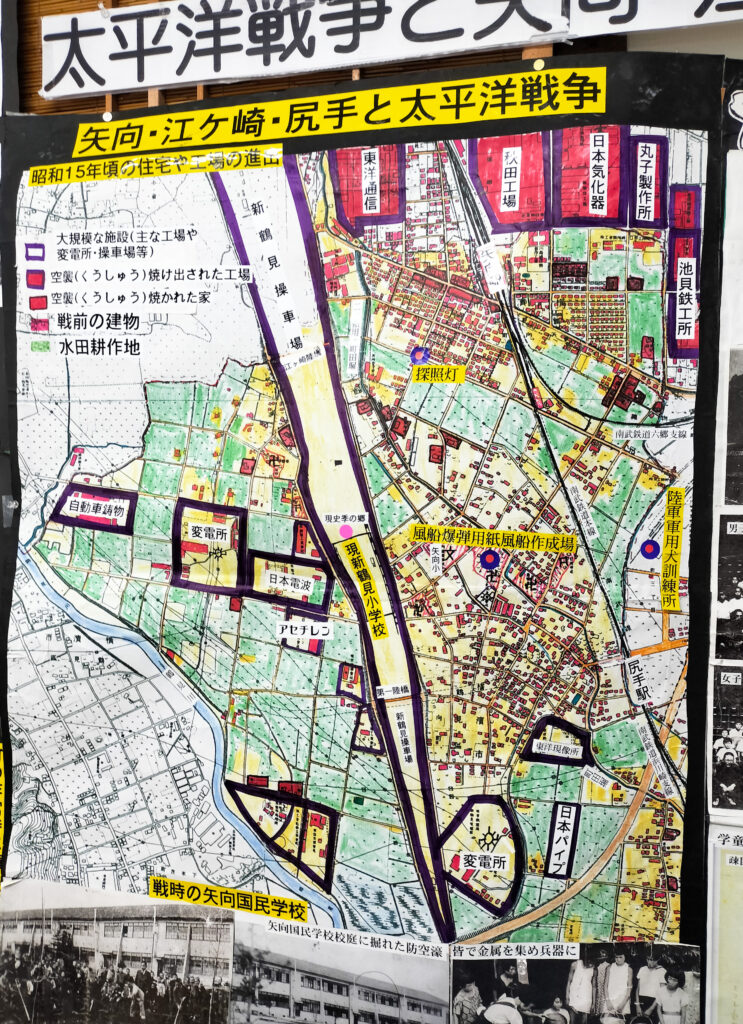

矢向・江ヶ崎・尻手の地域も第二次世界大戦で大きな被害を受けました。会場には空襲被害を独自にまとめた地図が展示されており、軍需工場が空襲の標的になり、周辺の民家も被害に遭った様子がよく分かります。赤く塗られた部分が焼け野原になった場所ですが、不思議なことに新鶴見操車場だけは空襲を免れています。間口さんは「アメリカ軍が利用する目的があったのではないか」と語っていました。

※新鶴見操車場は1929年(昭和4年)に開設され、東海道線と東北線などを結ぶ貨物輸送の拠点として京浜工業地帯の発展を支えた、当時“東洋一”の規模を誇る巨大な操車場です。

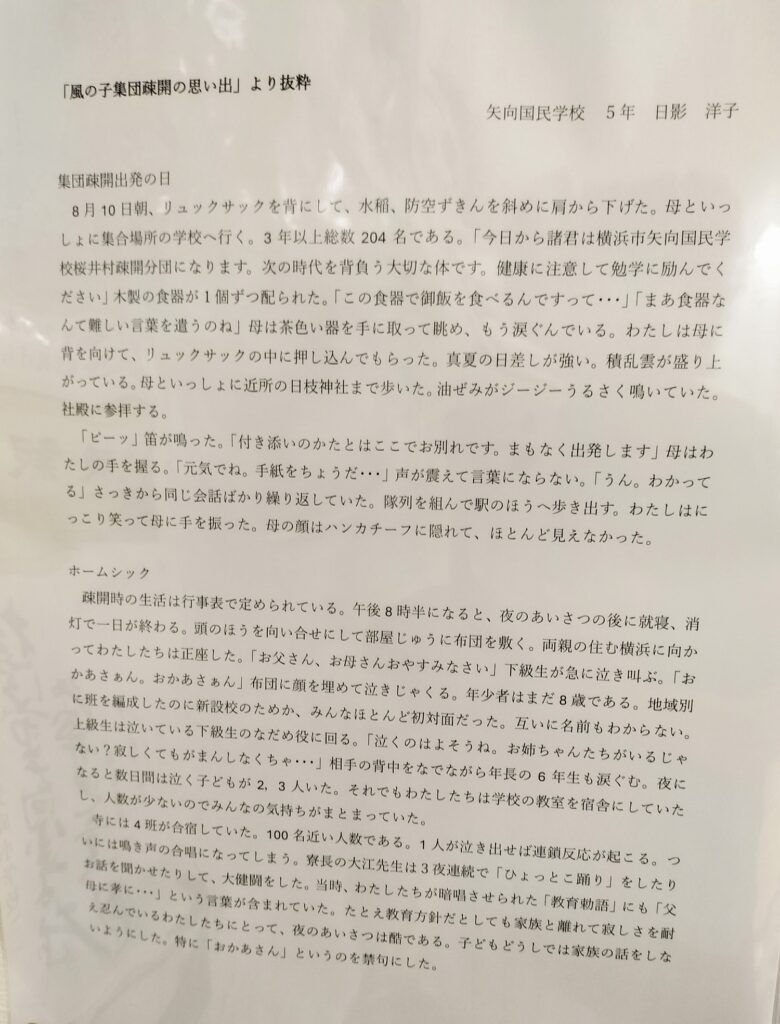

「おかあさん」という言葉さえ禁句に… 戦時下の子どもたちの記録

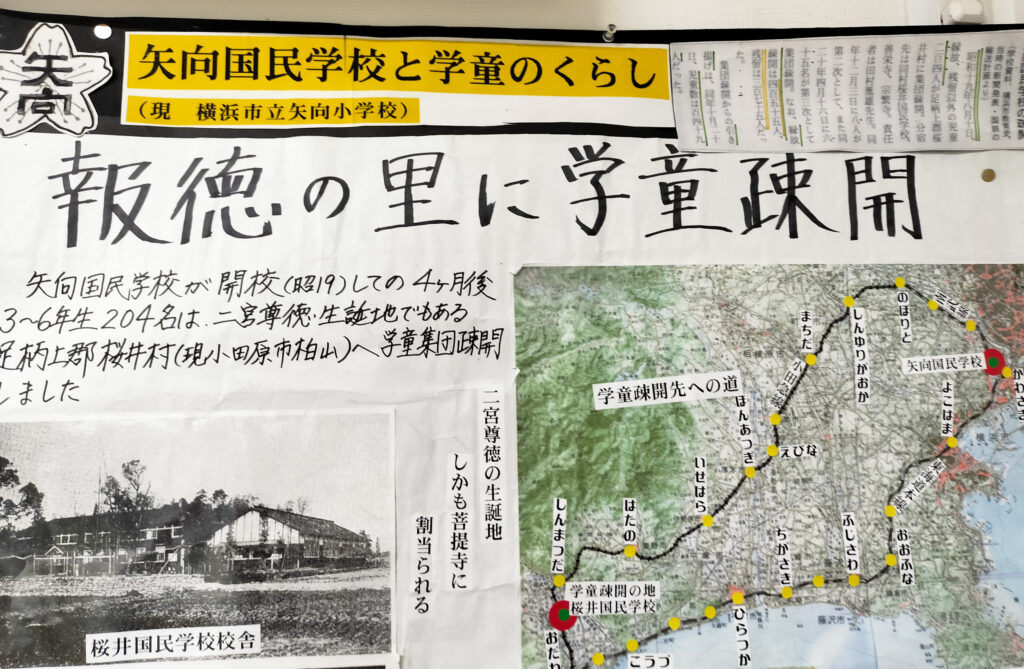

昭和19年4月に開校した矢向国民学校では、爆撃の標的になりやすいとされ、同年8月に初等科3~6年生の児童204人が足柄上郡桜井村(現・小田原市)へ集団疎開することになりました。会場には当時5年生の作文も紹介されており、「家族の話をしないように、特に“おかあさん”という言葉は禁句にしよう」と綴られていたのが印象的でした。

地域に残る“貴重な戦争資料”を展示

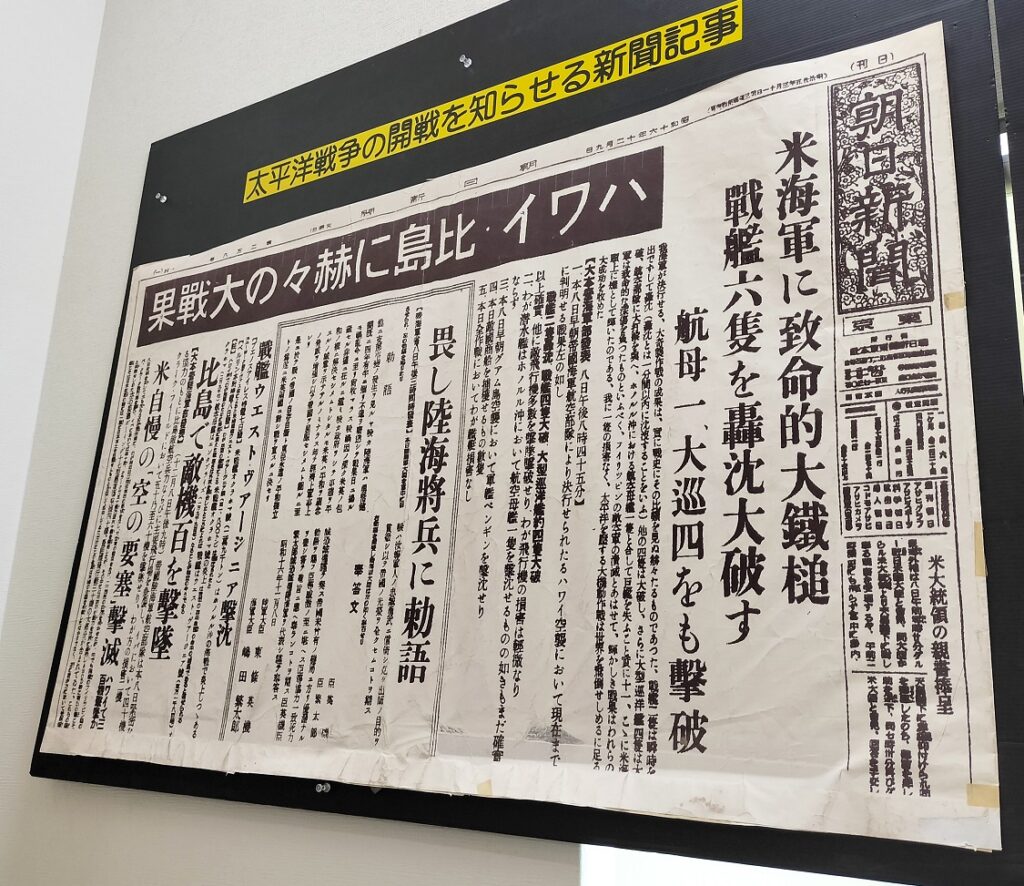

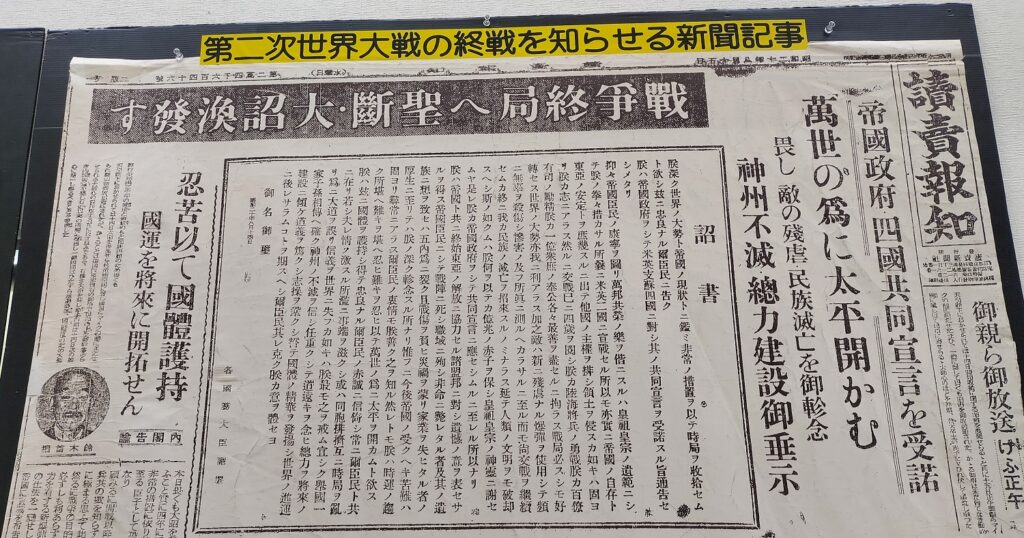

さらに、地域の方々から寄贈された鉄兜や海軍の制服、アメリカ軍が配布したビラ、開戦や終戦当時の新聞記事など、インターネットでもなかなか目にすることのできない資料も展示されています。あわせて当時の写真も公開されています。

見学を終えて

矢向・江ヶ崎・尻手地区は鶴見川と多摩川に挟まれた肥沃な土地であり、江戸時代には二ヶ領用水の恩恵を受け、大正時代まではほとんどが農地でした。

昭和になり京浜工業地帯に日本鋼管、旭硝子、味の素、東芝などの工場が出来、そこに勤める人たちが多く住むようになった。1927年(昭和2年)に南武鉄道が開業したことで、矢向駅・尻手駅を中心に住宅地が広がっていった地域。

これほど大きな戦争被害があったことに改めて驚かされました。戦争を直接体験された方の声を聞ける機会が減る今だからこそ、こうした展示を通じて地域に刻まれた歴史を知り、次の世代へ伝えていくことの大切さを強く感じました。

史季の郷

鶴見区江ケ崎町1番34号

開館は火曜・木曜が午前10時~正午まで

土日は10時~4時まで。

※横浜市立新鶴見小学校

新鶴見公園

コメント