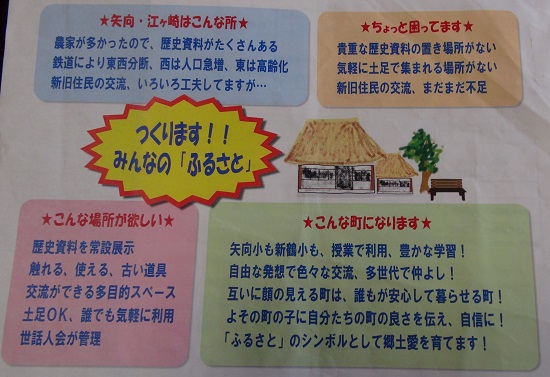

矢向・江ヶ崎 歴史資料室の建設と世代間交流の場づくり

~「ヨコハマ市民まち普請事業」一次コンテスト通過~

地域のまちづくりを市が支援する「ヨコハマ市民まち普請事業」の2014年度一次コンテストが、6月21日に西区で開催されました。鶴見区の「矢向・江ヶ崎 歴史資料室を作る会」による整備提案が見事一次コンテストを通過し、出場した7団体のうち5団体が、来年2月に行われる二次コンテストへと進むことになりました。

この事業は、地域の特性を生かしたまちづくりを応援するため、市が実施しているものです。身近な地域のハード面の整備に関する提案を募り、2回のコンテストを通過した提案には、最大500万円の整備助成金が交付されます。

現在、二次審査に向けた準備が進むなか、「矢向・江ヶ崎 歴史資料室の建設と世代間交流の場づくり」について、「歴史資料室を作る会」代表の鴨志田潔さんにお話を伺いました。

きっかけは「江ヶ崎ミステリーツアー」

江ヶ崎周辺では、かつての工場跡地に大型マンションが次々と建設され、若い世帯を中心に人口が急増しています。しかし、昔から住んでいる住民と新しく移り住んできた若い家族との間で、地域内のつながりが希薄になっているという課題も見えてきました。

そこで、「町に愛着をもってもらうには、まずはその魅力を知ってもらうことが大切」と考え、昨年2月、社会福祉協議会と町内会が協力して「江ヶ崎ミステリーツアー」を企画しました。

鴨志田さんのご自宅には、古い写真や農具などが保管されていたことから、自宅を「江ヶ崎郷土資料室」として公開し、ツアーの目玉のひとつとなりました。実際に農具に触れたり、使ってみたりと、来場者には大盛況。特に子どもたちは大八車に大喜びだったそうです。

(写真:鴨志田潔さん)

このツアーをきっかけに、地域住民から大正から昭和にかけての矢向・江ヶ崎の風景や行事の写真を募る取り組みが始まり、矢向ケアプラザでは写真展も開催されました。集まった写真は、来年3月をめどに地域住民の手で冊子としてまとめられる予定です。

こうした活動を通して、「古い農具や資料、写真を保存し、自分たちの住む町の歴史をもっと知ってもらいたい」という思いが高まり、歴史資料室の設立構想へとつながっていったのです。

建設場所、財源、建設後の運営がポイント

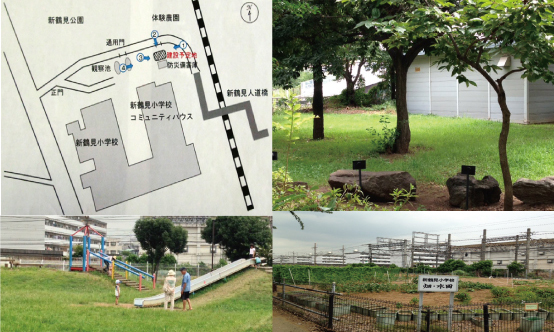

建設地としては、新鶴見小学校コミュニティハウスの横が検討されています。ここは新鶴見公園、体験学習園、新鶴見小学校に挟まれた場所にあり、旧・新鶴見操車場跡地でもあります。

小さな子どもを連れた親子が遊べる公園や、子どもたちが野菜づくりを体験できる農園のすぐ向かいに位置し、ここに歴史資料室ができれば、地域にとって非常に便利で有意義な場所になるでしょう。

資金はまだ足りない 寄付を募ることで地域とつながる

2次コンテストを通過し、仮に整備助成金が交付されたとしても、それだけでは十分ではありません。不足分をどうするのか、鴨志田さんに伺ったところ、

「住民からの寄付を考えています。金額の大小は関係なく、大勢の人に寄付していただきたい。寄付を募ることは、多くの人にこの取り組みを知ってもらうチャンスでもあるのです」

と話してくれました。

「体験学習園」の20年の実績が自信につながる

鴨志田さんたちは20年前から地域の世話人会として「体験学習農園」を運営し、子どもたちと一緒に米、じゃがいも、枝豆、トマトなど様々な農作物を育ててきました。毎年持ち込まれる千歯扱(せんばこき)での脱穀も行われ、今でも十分使える状態です。

実際に農園を訪ねると、青々としたゴーヤや稲が生い茂り、丁寧に手入れが行き届いている様子がうかがえました。

矢向・江ヶ崎は600年続いた稲作地域

矢向・江ヶ崎地域は、600年ものあいだ稲作が続けられてきた土地です。大きく変化したのは、ここ100年ほどのことです。

矢向地区は江戸時代には二ヶ領用水の恩恵を受け、大正時代まではほとんどが農地でした。鶴見川と多摩川に挟まれた肥沃な土地であったことが背景にあります。

煉瓦工場と鶴見川の舟運

矢向周辺の鶴見川沿いには、明治中頃から昭和15年頃まで10余りの煉瓦工場が操業していました。この地域は粘土質で煉瓦の製造に適していた上、製品の運搬には鶴見川の舟運が活用できるという立地条件も整っていたためです。

明治・大正期の最盛期には、鶴見川の船便を使って、東京駅、丸の内、銀座のビル街や、横浜の赤レンガ倉庫など、官庁街の建設現場に多くの煉瓦が出荷されていました。

新鶴見操車場跡地の変遷

大正14年(1925年)、当時の鉄道省(旧国鉄)が新たな操車場建設計画を打ち出しました。当時、京浜工業地帯の発展により原料・製品輸送のためのインフラ整備が急務となっており、その結果、昭和4年(1929年)に「新鶴見操車場」として稼働を開始しました。

かつては東洋一の規模を誇っていたこの操車場ですが、1984年(国鉄分割・民営化前)には、物流の主軸が鉄道から車に移り、「ヤード方式」の貨物輸送が廃止されたため、広大な土地が不要となり閉鎖されました。

この跡地は川崎市と横浜市にまたがっており、長らく空き地として残っていましたが、現在では横浜市側に病院、新鶴見小学校、商業施設、公園などが建てられ、新たな街づくりが進められています。

矢向・江ヶ崎の歴史資料室及び交流室「史季の郷」が2016年6月26日、江ヶ崎町にオープンしました。

コメント